フィッシュマンズのラスト・シングルを入手しました。アルバムに入っていない曲なので、これまできちんと向き合ってきませんでしたが、佐藤伸治存命中最後の作品、ということと、ミックスからZAKが離れた作品、ということで、これがきっと最終章だな、という確信がありました。

8センチシングルCDで1曲13分という仕様。中古なのでジャケットや盤質は今ひとつですが、音にはあまり関係ない。いや、やはり音圧は低いので恍惚度は減少してしまいますが、それ以上に音自体の持つ浮遊感、彼岸の雰囲気は強烈に漂っています。これはもうあの世に行ってしまっているな、意識が。

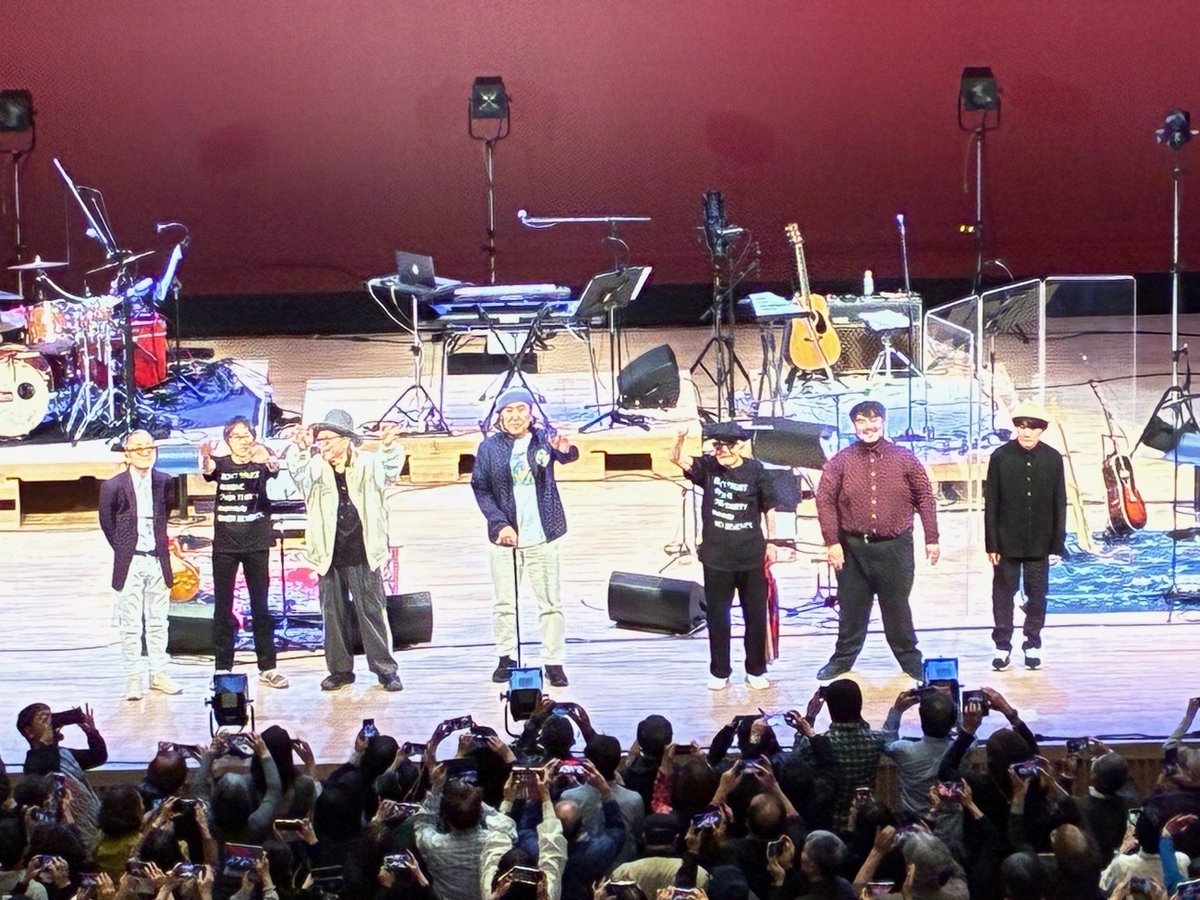

98年の作品なので、意識していれば手に入れることもできたはずですが、当時はそこまでフィッシュマンズを知りませんでした。もったいないことをしたなあ、ライブも見たかったなあ、などと思って最近はなるべく色々な人のライブに足を運ぶようにしています。