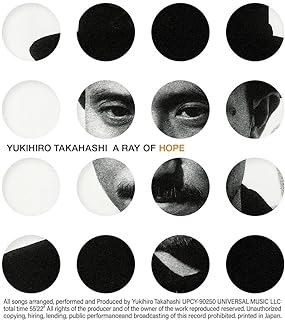

99年リリースの本作は21世紀の高橋幸宏の活動の予言書のようになっています。加えて、YMOからビートニクスへとつながる流れとして90年代を総括して次の世紀へ移行していく。そんなヒントがたくさん詰まっているアルバムです。

EMIイヤーズの捉え直しと追悼の意味を込めて今回の一連の再発作品を聴き進めてきましたが、そこでの第一の視点は「ビートニクスの変装形」です。YMOで疲れ切った精神を鈴木慶一がまるでヒーラーのように癒してくれた。88年リリースの『EGO』の前年にはビートニクスの2nd『Exitentialist A Go Go ビートで行こう』がリリースされていて、ここでの日本語ポップス路線がその後の高橋幸宏の方向性を決定づけている。これが90年代の前半だとして、後半は徐々に電子音が復活していきます。そしてビートニクスの3rd『M.R.I.』が2001年のリリースですので、ここにつながると当初は思っていました。

しかしそれは違っていた。後半の活動は2002年のスケッチ・ショウの1st『Audio Sponge』に直結していました。この作品はそもそも高橋幸宏のソロ作品を細野晴臣がプロデュースする、という話から始まっていて、結果的にユニットに発展していきました。そこに坂本龍一も合流してYMOの復活につながるわけですが、見方によってはYMOから鈴木慶一が一旦高橋幸宏を引き取って、回復したらまたYMOに返してあげるプロセスだったと捉えることもできます。この流れには当時は気付きませんでした。

さらに第二の視点は「21世紀の予言」です。本作の中盤には砂原良徳、高野寛、スティーヴ・ジャンセンとの共作が畳み掛けるように収録されていて非常にスリリングなんですが、これはある意味その後のMETAFIVEやpupaの活動を予言している。YMOだけではなく後進世代との邂逅を成し遂げた二つのバンドの予言書にもなっているという感動的な展開がこのアルバムにはパッケージされている訳ですね。これはなかなか凄い。

そこまで考えなくとも単純に楽曲に勢いがあって楽しく聴けるアルバムに仕上がっています。冒頭の「世界中がI love you」という曲が高橋幸宏の還暦ライブの冒頭を飾ったことからも、このアルバムの位置付けが透けて見えるかのようです。そしてここで高橋幸宏の90年代が終わった。日本のポップスの質をあげるために懸命に奮闘したディケイドだったと思いますが、最後はまるで80年代のアルファ時代に戻ったかのような勢いが出てきて後のスケッチ・ショウやYMOに繋がる。更にpupaやMETAFIVEにも補助線が引かれているという素晴らしい瞬間を閉じ込めている作品です。