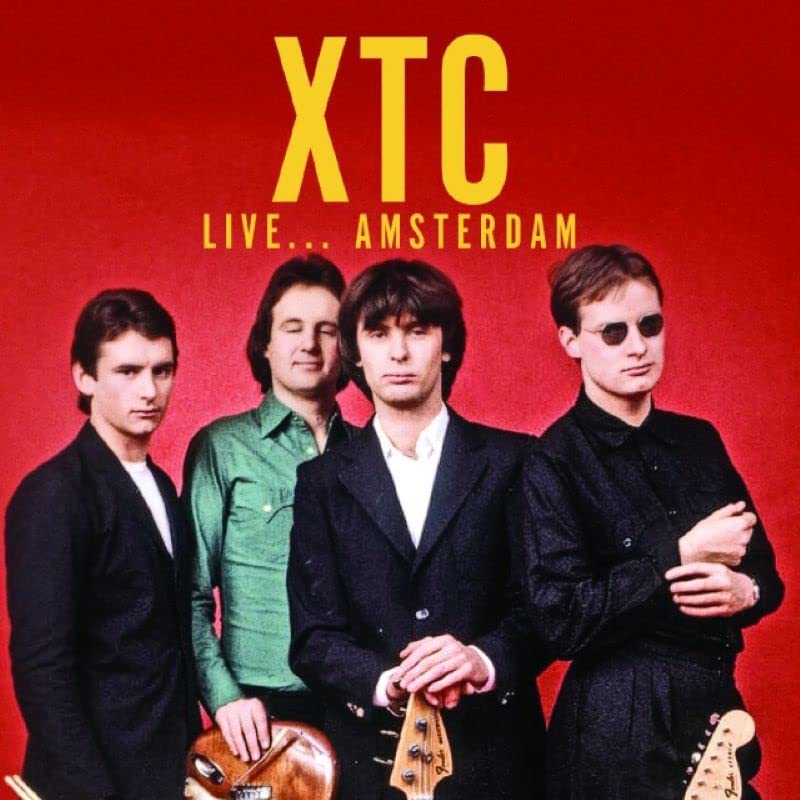

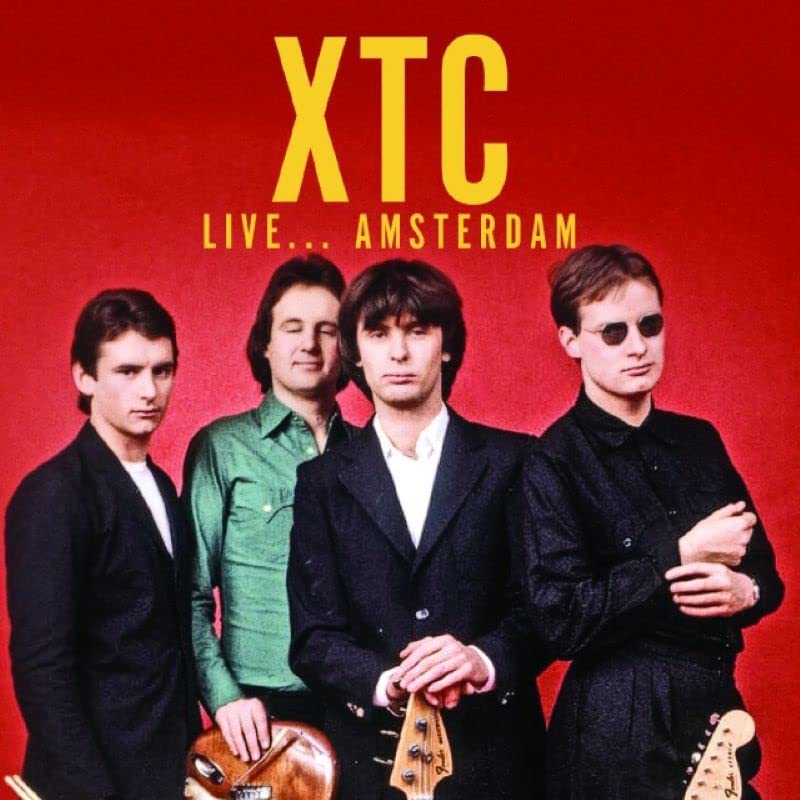

XTCのライブ音源がまたもやリリースされました。前回のリリースでもドイツでのXTCがツアーをやめる直前の82年のライブ音源がリリースされましたが、そちらは82年の2月10日、今回はオランダでの3月8日の音源です。約1ヶ月後のライブとなります。

『イングリッシュ・セトゥルメント』の発売が82年の2月で、ドイツの公演はその直後でしたので、今回の方が若干時間が経過しています。それにしてもアンディ・パートリッジがツアーの恐怖症で倒れてしまう直前の演奏ですので、記録としては貴重です。聴く限りでは不調は全く感じられません。音もさほど悪くはありませんでした。

このライブ音源のポイントは前半と後半の対比にあると思います。

『イングリッシュ・セトゥルメント』からの楽曲は前半の7曲なんですが、結構スタジオ録音版と同等の演奏がなされていて、演奏力の高さに驚かされます。今回は「Melt The Guns」が演奏されているのが目を惹きますね。ライブ・バージョンを初めて聴きました。

スタジオ録音版の音は非常に構築されていて、アコースティックのオーケストレーションが素晴らしいんですが、ライブではやはりXTCが本来持ち合わせる荒々しさも表現されていて、これまでのXTCらしさが音に出ています。それはそれでいいんですが、問題は後半です。

後半の楽曲は前作の『ブラック・シー』、前々作の『ドラムス・アンド・ワイヤーズ』から選曲されているんですが、ここでの演奏の安定度が全然違う。既に何度もライブで演奏されているし、かつこの2作の楽曲の作り方はかなりライブを意識して作られたものなので、当たり前ではあるんですが、それでも安定力が全然違います。肉感的なんですね。

前半の『イングリッシュ・セトゥルメント』からの演奏は当時の新作ということを差し引いても、肉体性より作家性が勝っている。既に曲作りの段階でライブを想定していない部分も多分にあって、やはりこの作品から潮目が変わっているんだと思います。ですから、アンディ・パートリッジがツアーを直感的に拒否するのもむしろ自然の流れで、この変化が前半と後半の演奏の対比で見事に表現されている。このライブ音源はそれを如実に表していると思います。

貴重な音源というだけではなく、XTCの変わり目を目撃する音源になっているのが本作の興味深いところではないでしょうか。