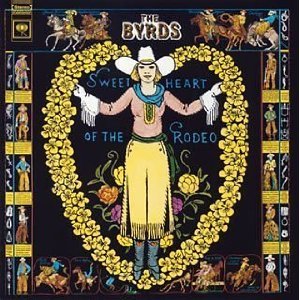

68年リリースのバーズ6作目。この作品は一度紙ジャケを見かけたことがあったが3800円とド高めだったので一度スルーした。中期の決定盤だと思っていたので易々と聴くのを控えていたが、今回あまりに安く置いてあったので咄嗟に手にとった。こいつはドカントリーだ。

カントリー・ロックの先駆け、グラム・パーソンズ加入時唯一のアルバム、といった触れ込みだが、こんなにもカントリー色が強いとは。ロックではないな、これは。今時は「何をもってロックとするか」という見方も多様なので一概には言えない。それにしたってカントリーだよなあ。その後の後期サウンドにある陰影はまだ左程出ていないし、むしろグラムの書いた『100年後の世界』なんかがバーズっぽかったりして逆に面白いが、当時これを差し出されてリスナーがどう感じたかは容易に想像がつく。何でバーズはこうなってしまったのか、と論議が起きただろうし、その後ロジャー・マッギンとグラム・パーソンズが袂を分つことになったのも分からなくはない。スタイルは古いがインパクトが強烈だったんだろう。

時代は60年代終盤。自分の生まれた年でもあり、70年代初頭の混沌を予測させる多様性への一要素として捉えられなくもない。それにしてもまだ粘っ気が足りんな。時代の変わり目として位置付けられる意味では重要な作品だが、音自体は左程のものでもないし今聴くと違和感なく入ってくる楽天的な音像。ボーカルがしわがれてないのが唯一バンドらしさを醸し出す不思議な1枚だ。

同時期にザ・バンドが出て、後年にはキンクスもカントリー色を増し、とある意味では時代を牽引した感のある作品ではある。ボーナストラックが8曲も入っているのである意味2枚組のようなテイストだが、そこにある『レピュテイション』のような渋めの曲調やロジャーのボーカルに差し替える前のグラム・パーソンズがリード・ボーカルのバージョン等、興味深い側面を映し出す構成は、このアルバムがいかに紆余曲折の上で成り立っているかを物語っている。ボーナストラックの方がバーズらしかったりするので困ったものだ。

グラム・パーソンズは早くに亡くなってしまったので伝説化されて妙に持ち上げられているのがその後の流れだが、自分はグラムのソロを聴いても左程揺さぶられることがなかった。その意味では「足跡」なんだろうと思う。その存在がね。